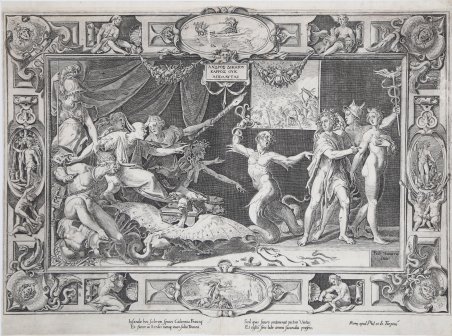

Copia nella stessa direzione dell'incisione di Cornelis Cort che deriva da "La Calunnia di Apelle" di Federico Zuccari (Hampton Court Palace). Bulino, circa 1580, firmato in basso a destra con l’imprint editoriale Rom[a]e apud Phil. Et Io. Turpinu. In alto al centro, con caratteri greci: "Andros dikaiou / karros ouk / Apollutai", nel riquadro in basso a destra della composizione centrale: "Fred. Zuccarus inven", sotto l'immagine quattro righe di versi latini che iniziano con: "Infanda heu scelerum species Calumnia Frausq. .". Esemplare nel secondo stato di due, con l’indirizzo degli editori Philip Thomassin e Joan Turpin, attivi a Roma nell’ultimo quarto del XVI secolo. Nel 1566 Cornelis Cort si stabilì a Roma, dove incise stampe per diversi artisti, tra cui ventiquattro su commissione del notoriamente difficile Federico Zuccaro. La Calunnia, una delle tre filippiche pittoriche di Zuccaro, fu la sua risposta dopo essere stato licenziato nel 1569 come pittore principale del palazzo del cardinale Alessandro Farnese a Caprarola. Esistono due versioni dipinte, una nella collezione reale di Hampton Court Palace e un'altra, leggermente diversa, a Palazzo Caetani, a Roma, a cui Cort aveva probabilmente accesso. John Shearman descrive questa complessa allegoria come "una delle opere profane più interessanti e importanti della seconda metà del Cinquecento". La Calunnia si basa sull'ekphrasis "Sulla calunnia" dello scrittore romano Luciano di Samosata, che apparentemente descrive un dipinto di Apelle di Cos, un rinomato pittore greco attivo alla fine del IV secolo a.C. Non è certo, tuttavia, se il dipinto sia realmente esistito o se Luciano lo abbia inventato per la sua ekphrasis, come esercizio retorico. Secondo Luciano, Apelle fu accusato di aver fomentato una ribellione a Tiro e condannato a morte. Un amico dimostrò poi che era impossibile che Apelle fosse coinvolto, e il calunniatore fu venduto come schiavo. Il pittore, tuttavia, rimase indignato e si vendicò dipingendo un quadro allegorico che mostrava Calunnia che inveiva contro il Re, che egli ritraeva con le orecchie di un asino. Forse perché Leon Battista Alberti fece riferimento al testo di Luciano nel suo trattato Sulla pittura (1435), diversi artisti tentarono di "ricreare" con precisione il dipinto di Apelle, mentre Zuccaro adattò liberamente il racconto per vendicarsi del licenziamento. Ad esempio, nel racconto di Luciano la Calunnia, accompagnata dall'Invidia, dal Tradimento e dall'Inganno, trascina via l'artista calunniato; nella versione di Zuccaro, invece, il pittore viene salvato da Mercurio e dall'Innocenza, che regge un ermellino, simbolo di purezza. I personaggi possono essere identificati con certezza perché nel 1628 il figlio di Federico, Ottaviano, pubblicò una descrizione dettagliata della composizione. A sinistra, il Re dalle orecchie d'asino è messo contro il pittore dal Sospetto e dalla Calunnia con la fiaccola. Di fronte a loro c'è la figura emaciata dell'Invidia, con serpenti nei capelli. Accanto a lei ci sono animali che rappresentano i vizi: una volpe (Crudeltà), un lupo (Malizia), un rospo (Avarizia) e un leopardo (Frode). L'arpia dalle zampe di serpente rappresenta l'Avidità o la Cupidigia, mentre la creatura ibrida in primo piano rappresenta la Perfidia. All'estrema sinistra, la robusta Minerva impedisce al re di liberare la figura incatenata della Rabbia. Anche la cornice incisa è ricca di significati. Ogni angolo presenta un simbolo di Minerva, la dea della saggezza, che alla fine convincerà il re dell'innocenza del pittore. Nel cartiglio centrale a sinistra, Enea tiene in mano il ramo d'oro che lo ha aiutato nel suo viaggio verso l'Ade; sopra c'è l'emblema di Federico, un pan di zucchero. In basso, Enea è affiancato da un giovane che abbraccia un bue, simbolo della nobile fatica, e da un uomo che spezza un giogo, simbolo della servitù. A destra, Ercole regge la palma della Vittoria mentre impala due mostri, m. Copy in the same direction of Cornelis Cort's engraving after Federico Zuccaro's 'The Calumny of Apelles' (Hampton Court Palace). Engraving, circa 1580, lettered in cartouche at top centre with Greek characters: "Andros dikaiou / karros ouk / Apollutai", in panel at bottom right of central composition: "Fred. Zuccarus inven", below image with four lines of Latin verse beginning: "Infanda heu scelerum species Calumnia Frausq. .'. Example of the second state with the imprint of P. Thomassin and J. Turpin. A good impression, printed on contemporary laid paper, trimmed to the platemark, minimal restorations in central part visible on verso, otherwise in excellent condition. “In 1566, Cornelis Cort settled in Rome, where he engraved prints for several artists, including twenty-four after com- positions by the notoriously difficult Federico Zuccaro. The Calumny, one of Zuccaro's three pictorial tirades, was his response after being dismissed in 1569 as principal painter at Cardinal Alessandro Farnese's palazzo at Caprarola. There are two painted versions, one in the royal collection at Hampton Court Palace, and another, slightly different version in the Palazzo Caetani, Rome, to which Cort pre- sumably had access. John Shearman describes this complex allegory as "one of the most interesting and important sec- ular works of the second half of the Cinquecento." The Calumny is based on the ekphrasis "On Slander" by the Roman writer Lucian of Samosata, ostensibly describing a painting by Apelles of Cos, a renowned Greek painter active in the late fourth century BCE. It is uncertain, however, whether the painting actually existed, or whether Lucian invented it for his ekphrasis, as a rhetorical exercise. According to Lucian, Apelles was accused of fomenting a rebellion in Tyre and sentenced to death. A friend then proved that it was impossible for Apelles to have been involved, and the slanderer was sold into slavery. The painter remained indignant, however, and avenged himself by painting an allegorical picture showing Calumny inveigling the king, whom he portrayed with the ears of an ass. Perhaps because Leon Battista Alberti referenced Lucian's text in his treatise On Painting (1435), several artists attempted to "re-create" Apelles's painting precisely, whereas Zuccaro freely adapted the tale to avenge being fired. For example, in Lucian's account Calumny, accompanied by Envy, Treachery, and Deceit, drag off the slandered artist, but in Zuccaro's version, the painter is rescued by Mercury and Innocence, who holds an ermine, a symbol of purity. The characters can be identified with certainty because in 1628 Federico's son Octavian published a detailed description of the composition. On the left, the ass-eared king is turned against the painter by Suspicion and torch-bearing Calumny. In front of them is the emaciated figure of Envy, with snakes in her hair. Beside her are animals representing vices: a fox (Cruelty), wolf (Malice), toad (Avarice), and a leopard (Fraudulence). The snake-legged harpy represents Greed or Covetousness, and the hybrid creature in the foreground represents Perfidy. On the far left, stalwart Minerva restrains the king from releasing the shackled figure of Rage. The engraved frame is similarly instilled with meaning. Each corner features a symbol of Minerva, the goddess of wisdom, who will ultimately convince the king of the painter's innocence. In the central cartouche on the left, Aeneas holds the Golden Bough that helped him on his journey to Hades; above is Federico's own emblem, a sugar-loaf (zucchero). On the bottom, Aeneas is flanked by a youth embracing an ox, symbolizing noble Toil, and a man breaking a yoke, signifying Servitude. On the right, Hercules holds the palm of Victory as he impales two monsters, while putti trumpet the Fame and Glory that accompany Virtue. The window in the upper center opens onto a scene with peasants watching the destruction of their crops, signifying disa. Cfr.

Scopri come utilizzare

Scopri come utilizzare