Periodici

Pattaro,RIVISITAZIONE DI LUOGHI CLASSICI DEL PENSIERO GIURIDICO[manuale,diritto

9,90 €

Modo Infoshop

(Bologna, Italia)

Le corrette spese di spedizione vengono calcolate una volta inserito l’indirizzo di spedizione durante la creazione dell’ordine. A discrezione del Venditore sono disponibili una o più modalità di consegna: Standard, Express, Economy, Ritiro in negozio.

Condizioni di spedizione della Libreria:

Per prodotti con prezzo superiore a 300€ è possibile richiedere un piano rateale a Maremagnum. È possibile effettuare il pagamento con Carta del Docente, 18App, Pubblica Amministrazione.

I tempi di evasione sono stimati in base ai tempi di spedizione della libreria e di consegna da parte del vettore. In caso di fermo doganale, si potrebbero verificare dei ritardi nella consegna. Gli eventuali oneri doganali sono a carico del destinatario.

Clicca per maggiori informazioniMetodi di Pagamento

- PayPal

- Carta di Credito

- Bonifico Bancario

-

-

Scopri come utilizzare

il tuo bonus Carta del Docente -

Scopri come utilizzare

il tuo bonus 18App

Dettagli

Descrizione

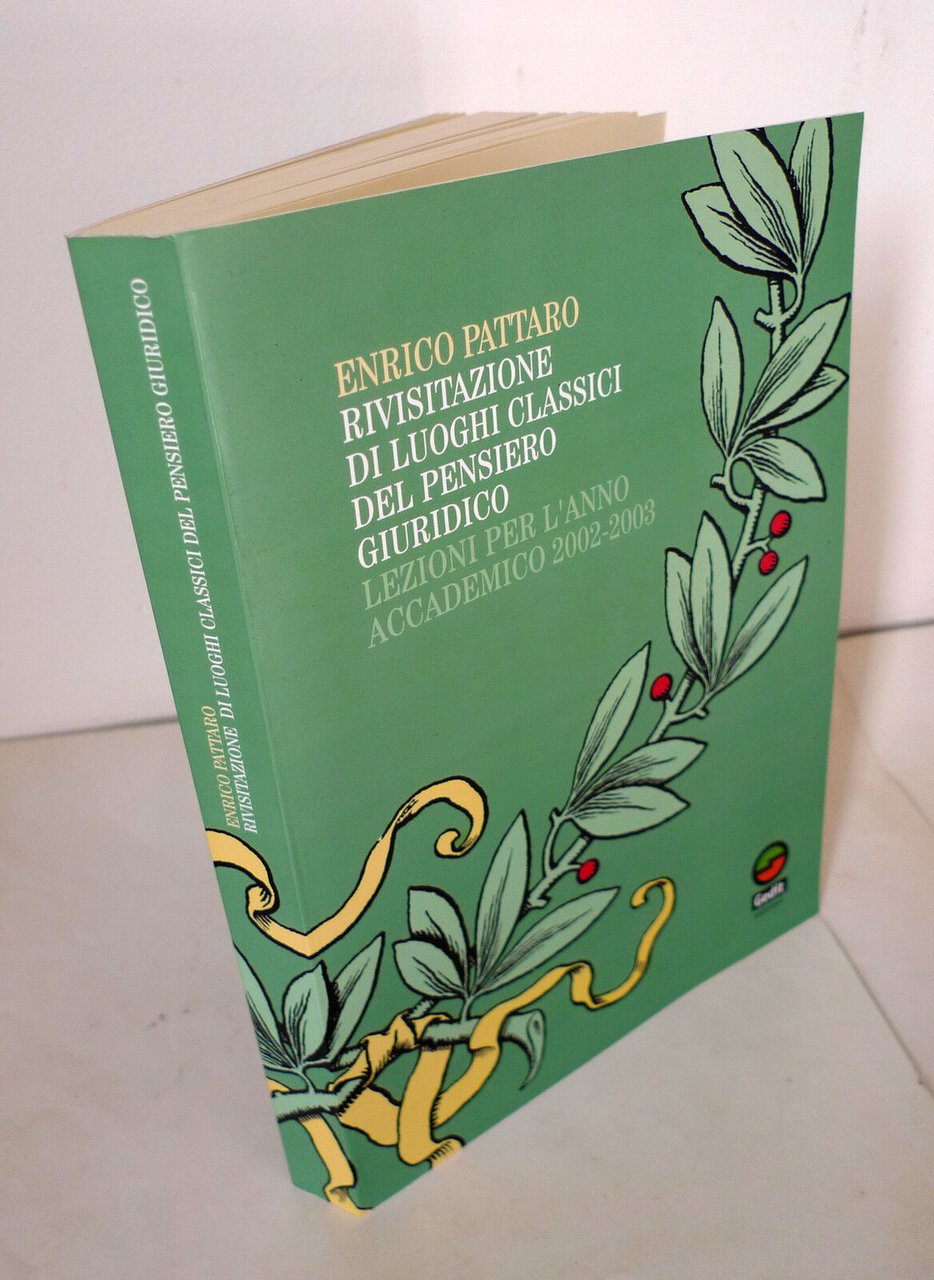

Enrico Pattaro,

RIVISITAZIONE DI LUOGHI CLASSICI

DEL PENSIERO GIURIDICO.

Lezioni per l'anno accademico 2002-2003.

Gedit Edizioni, Bologna 2002,

Prima edizione settembre 2002,

brossura, 24x17 cm., pp.381,

prezzo di copertina 42,00 euro,

ISBN: 88-88120-20-3

peso: g.680

COD: 2780

CONDIZIONI DEL LIBRO: nuovo

Sommario

Parte Prima IL DIRITTO

Capitolo Primo Aspetti della normatività giuridica 17

1.1 Diritto oggettivo e diritto soggettivo 17

1.2 Essere e dover essere 19

Capitolo Secondo I caratteri differenziali del diritto 23

2.1 Nozione 23

2.2 Bilateralità. Il rapporto giuridico. Fatto, atto

e negozio giuridico 23

2.3 Imperatività 28

2.4 Astrattezza 34

2.5 Generalità 36

2.6 Coercibilità 38

2.7 Certezza 44

Capitolo Terzo Le fonti del diritto 47

3.1 Ambiguità terminologiche 47

3.2 Fonti di validità 48

3.3 Fonti di cognizione 50

3.4 Fonti di produzione 51

3.4.1 Considerazioni preliminari 51

3.4.2 Fonti formali di produzione del diritto 53

3.4.2.1 La legge 53

3.4.2.2 La giurisprudenza 57

3.4.3 Fonti informali di produzione del diritto.

La consuetudine 65

Parte Seconda IL LAVORO DEL GIURISTA

Capitolo Quarto Linguaggio e interpretazione del diritto 75

4.1 L'uso sintomatico del linguaggio e il suo ef-

fetto illativo nella comunicazione 75

4.2 L'uso rappresentativo del linguaggio e il suo

effetto semantico nella comunicazione 77

4.3 L'uso dichiarativo del linguaggio e i suoi ef-

fetti semantico e illativo nella comunicazione 79

4.4 L'uso direttivo del linguaggio e i suoi effetti

illativo, semantico e conativo nella comunica-

zione 81

4.5 Significante e significato (ambiguità e univo-

cità); riferimento e referente (concretezza dei

referenti, astrattezza e vaghezza dei significa-

ti che vi si riferiscono); lessico e grammatica 84

4.6 L'interpretazione dei testi giuridici alla luce

di alcune disposizioni del codice civile e del

concetto di “significato” 88

4.7 Interpretazione come attività e interpretazio-

ne come risultato 95

4.8 Tipi di interpretazione 96

4.8.1 L'interpretazione a seconda degli interpreti:

autentica, giurisprudenziale, dottrinale 96

4.8.2 L'interpretazione a seconda dei modi inter-

pretativi: letterale, sistematica, logica 96

4.8.3 L'interpretazione a seconda dei risultati in-

terpretativi: dichiarativa, restrittiva, esten-

siva 98

Capitolo Quinto Integrazione del diritto 101

5.1 Incompletezza degli ordinamenti giuridici.

Come colmare le lacune 101

5.2 L'analogia legis 106

5.3 L'argumentum a contrario 108

5.4 L'argumentum a fortiori 108

5.5 L'argomento apagogico 109

5.6 L'analogia iuris 111

Capitolo Sesto Rendere coerente il diritto 117

6.1 Incoerenza degli ordinamenti giuridici. Come

risolvere le antinomie 117

6.2 L'appartenenza all'ordinamento giuridico 117

6.3 II criterio gerarchico 118

6.4 II criterio cronologico 119

6.5 II criterio di specialità 120

6.6 Metacriteri 120

Capitolo Settimo Sulla natura del lavoro del giurista

e sulla sua funzione rispetto al diritto 121

7.1 Se la dottrina giuridica sia scienza 121

7.2 Se la dottrina giuridica sia fonte del diritto 127

7.3 Elaborazione ed interpretazione di testi vs

emanazione di testi. Attività di governo me-

diante emanazione di testi: legislazione; am-

ministrazione, autonomia privata. Attività di

controllo mediante emanazione di testi: giu-

risdizione 129

Parte Terza MOMENTI DI STORIA DELLA FILOSOFIA

DEL DIRITTO

Capitolo Ottavo II giusnaturalismo 139

8.1 Diritto naturale versus diritto positivo 139

8.2 II diritto naturale come volontà 140

8.3 II diritto naturale in senso biologico 142

8.4 II diritto naturale come ragione. La sistema-

zione tomistica: lex aeterna, lex naturalis,

lex humana, lex divina 144

8.5 II diritto positivo come volontà produttiva di

norme 147

8.6 I codici giusnaturalistici 151

Capitolo Nono II positivismo giuridico tedesco

da Savigny a Kelsen 155

9.1 II formalismo dopo il primo Savigny, nella

pandettistica e nella giurisprudenza dei con-

cetti fino all'allgemeine Rechtslehre 155

9.2 Volontarismo, dualismo e statualismo nella

concezione del diritto positivo del positivi-

smo giuridico tedesco ottocentesco 160

9.3 Kelsen e la dottrina pura del diritto 165

9.3.1 Un diritto separato dalla morale e dalla na-

tura 165

9.3.2 II dover essere come categoria 166

9.3.3 La coazione come contenuto del diritto 170

9.3.4 II diritto come tecnica di motivazione indi-

retta 173

9.3.5 II volere produttivo di dover essere. La va-

lidità come oggettività del dover essere 175

9.3.6 Ordinamenti statici e ordinamenti dinamici 180

9.3.7 La norma fondamentale presupposta 123

9.3.8 Validità ed efficacia 189

9.3.9 Validità e obbligatorietà 193

Capitolo Decimo Dall’empirismo dell'Analytical Jurispru-

dence al realismo giuridico americano 197

10.1 Volontarismo empiristico 197

10.2 La giurisprudenza analitica inglese 198

10.3 Critica del volontarismo empiristico 199

10.4 II realismo giuridico americano 208

Capitolo Undicesimo II realismo “normativistico” della scuola

di Uppsala e di H.L.A. Hart 209

11.1 Il realismo giuridico scandinavo 209

11.2 Hart sulla scia di Hagerstrom 217

Parte Quarta LA PROSPETTIVA DI CHI SCRIVE

Capitolo Dodicesimo Regole e principi, sistemi e ordinamenti:

una vecchia storia poco nota 229

12.1 Obiettivo del presente capitolo 229

12.1.1 Sinossi preliminare 22 9

12.1.2 Da Reichenbach a Pascal ad Aristotele 232

12.2. I principi nei sistemi assiomatico-deduttivi 237

12.2.1 Ragione scientifica (forte) e ragione opi-

nante-deliberante (debole). La scienza

come geometria: Aristotele, Euclide e i

principi primi 237

12.2.2 Contesto della scoperta: conoscenza dei

principi in scienza 240

12.2.3 Dal contesto della scoperta al contesto

della giustificazione: Aristotele come

Platone 241

12.2.4 Conclusioni sui principi della scienza in

Aristotele 242

12.3 I principi negli ordinamenti di deliberazioni

(codici, leggi, regolamenti, ecc.) 244

12.3.1 I principi dell'agire in Aristotele. L'opi-

nione, il ragionamento dialettico 244

12.3.2 La prudenza in rapporto ai principi del-

l’agire 246

12.3.3 I principi tra ragione e ragionevolezza 249

12.4 La recezione dei principi in diritto 252

12.4.1 Nella dottrina giuridica, in filosofia del

diritto, nella teoria generale del diritto,

nella giurisprudenza e nella legislazione.

Le “regulae” come principi 252

12.4.2 Definitiones, regulae e principi in dirit-

to romano 254

12.4.3 La tradizione della scienza giuridica ro-

mana in diritto comune 260

12.4.4 Ragion teoretica e ragion pratica: ragio-

ne forte e ragione debole 265

12.4.5 I principi di ragione in Tommaso dA-

quino 271

12.5 Dalla ragione all’autorità. La codificazione

dei principi 280

12.5.1 Cenni preliminari 280

12.5.2 Ragione e autorità, filosofia e storia,

giurisprudenza, arte in Vico 280

12.5.3 Verità, Certezza, Ratio, Probabilità, Ve-

risimiglianza in Vico 281

12.5.4 La ragione debole come autorità 282

12.5.5 Autorità in senso forte e autorità in sen-

so debole 283

12.5.6 La recezione dei principi della ragione

forte e dei principi della ragione debole

nelle codificazioni: autorità in senso for-

te 284

Capitolo Tredicesimo Realtà culturale delle attività e delle pro-

duzioni umane. Dall’unità sistematica del

molteplice alla sistematica giuridica. Tre

concetti chiave: “fattispecie astratta”,

“validità” e “competenza” 287

13.1 Monismo ontologico e realtà culturali 287

13.2 Realtà culturale del diritto 291

13.3 II reperimento dei testi giuridici e la siste-

matica giuridica 294

13.4 L'unità sistematica del molteplice 299

13.5 II metodo dialettico-divisivo e la sistematica

giuridica 301

13.6 La synagoghe quale scoperta della base del

sistema mediante astrazione, analisi e defi-

nizione 304

13.7 Le forme ideali e le loro istanze attuali: le

fattispecie astratte come fact-types costituti-

vi della possibilità di fattispecie concrete o

fact-tokens. L'equivoco delle regole costitu-

tive 305

13.8 "Validità” e “competenza". Granularità e or-

dine nelle fattispecie astratte e nelle fatti-

specie concrete 309

Capitolo Quattordicesimo II comportamento umano e le norme 315

14.1 Requisiti, modelli e moventi dell’agire.

L'usus agendi 315

14.2 I moventi del comportamento come cre-

denze: bisogni, interessi, valori e norme.

Definizione di “credenza” 317

14.3 Norme, consuetudini e direttive 320

14.4 L'esistenza di una norma. Occorre almeno

un credente (dossia) 322

14.5 II contenuto delle norme: fattispecie astrat-

te complesse. Importanza cruciale dell’in-

sieme delle circostanze condizionante.

Norme penali e norme di competenza 323

14.6 II riferimento di una norma. Soggetti pas-

sivi (deontia) e soggetti attivi (exousia) 327

14.7 Circa la deontia: ubbidienza e disubbidien-

za alle norme, soggetti passivi praticanti e

soggetti passivi non praticanti 329

14.8 II vigore di una norma (nomia): soggetti

passivi credenti. La mancanza di vigore di

una norma (anomia): soggetti passivi non

credenti 329

14.9 Circa il vigore (nomia): efficacia e ineffica-

cia di una norma, soggetti passivi credenti

osservanti e soggetti passivi credenti de-

vianti 330

14.10 In caso di mancanza di vigore (anomia),

una norma è o ubbidita (conformismo dei

soggetti passivi non credenti) o disubbidita

(non-conformismo dei soggetti passivi non

credenti), ma non può essere efficace o

inefficace 332

Capitolo Quindicesimo Una società retta da norme 335

15.1 Individuo e società 335

15.2 Originaria assimilazione di norme dall’am-

biente sociale 336

15.3 Moltiplicazione delle norme originariamen-

te assimilate dall'ambiente sociale 337

15.3.1 II moltiplicatore è dato dal numero di

fattispecie concrete che realizzano vali-

damente la fattispecie astratta dell’insie-

me delle circostanze condizionante con-

templato nelle norme originarie 337

15.3.2 Sussunzione di fattispecie concrete vali-

de nell’insieme delle circostanze condi-

zionante e deduzione di nuove norme

dal modello di azione condizionato. A

partire da norme di condotta 338

15.3.3 Sussunzione di fattispecie concrete vali-

de nell’insieme delle circostanze condi-

zionante e deduzione di nuove norme

dal modello di azione condizionato. A

partire da norme di competenza 344

15.4 II gioco sociale delle norme: le parti in gio-

co, il gioco delle parti 346

15.5 II controllo sociale sui creduti soggetti passi-

vi: censura preventiva e repressiva. La dike-

dossia 349

15.6 II controllo sociale sui credenti: ortodossia,

paradossia, eterodossia, eresia, cattolodos-

sia. Altri significativi e altro generalizzato 351

Capitolo Sedicesimo Come usare il linguaggio per orientare

il comportamento altrui 355

16.1 II potere: minacce e promesse. L’interesse ad

evitare un castigo (sanzione punitiva) o a

conseguire un premio (sanzione premiale) 355

16.2 Influenza circa i bisogni, gli interessi e i va-

lori 356

16.3 Influenza circa le norme 357

16.4 Suggestione e carisma 358

16.5 Produrre norme con parole (o con colori) 361

16.6 Le norme nel diritto 362

16.6.1 Norme di competenza istitutive di auto-

rità 362

16.6.2 Validità di emanazione di testi e norma-

tività di testi validamente emanati 363

16.6.3 Diritto valido (law in books,), diritto in

vigore (law in minds,), diritto applicato

(law in action) 367

16.7 II diritto come interferenza nel comporta-

mento altrui 369

16.7.1 Diritto e morale 369

16.7.2 Diritto e forza 371

16.7.3 II diritto come dominio (Herrschaft) 375

16.7.4 Chi decide qual è il diritto 377