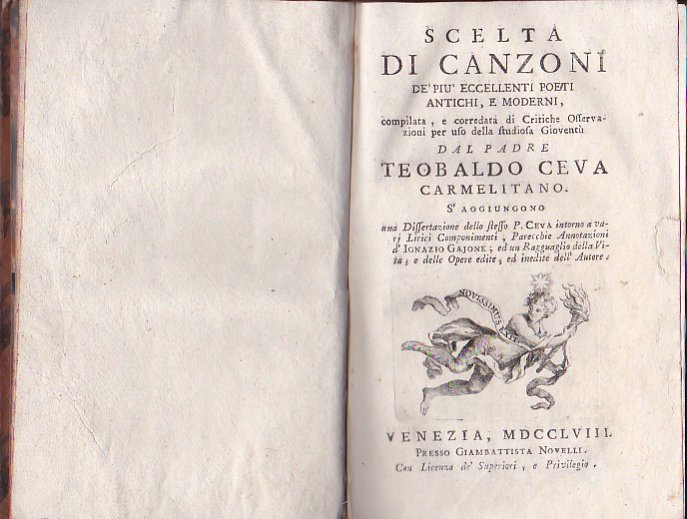

In-8°, pp. VII, (1), 544, legatura coeva p. pelle con fiorellini e tralci vegetali in oro su dorso a falsi nervi. Unghie decorate in oro, tagli rossi, sguardie marmorizzate. Vignetta calcografica al titolo con angelo in volo che regge una face ed il motto 'Novissimus exit' entro cartiglio. Piccoli restauri a cuffie e cerniere. Bell'esemplare. Seconda edizione (la prima, postuma, risale al 1756 e fu curata, come questa, dal discepolo prediletto del Ceva, Ignazio Gajone) di questo florilegio poetico compilato da Teobaldo Ceva, preceduta da una biografia del Ceva stesa da un anonimo e da una dissertazione dell'autore stesso 'intorno ad alcuni Lirici Componimenti'. La crestomazia comprende poesie di numerosi autori (Eustachio Manfredi, Petronilla Paolini Massimi, Giambattista Zappi, Gasparo Gozzi, il Filicaia, Francesco da Lemene, il Chiabrera, il Menzini, Alessandro Guidi, il Forteguerri, il Magalotti, il Quadrio, Ubertino Landi, il Tartarotti, il Crescimbeni, ecc.) puntualmente annotate dal Ceva. La dichiarata soggettività e parzialità cui il florilegio era improntato spiega le accese dispute letterarie che esso innescò, suscitando fra l'altro le stizzite repliche di un intransigente petrarchista come Biagio Schiavo. 'Nella Scelta di sonetti e nella postuma Scelta di canzoni, l'ortodossia muratoriana, che era stata l'origine ideale della controversia, in realtà si complica di una insistenza moralistica quasi del tutto estranea al modello. A differenza di quanto avveniva nella Perfetta poesia e nelle Osservazioni, nelle antologie del Ceva vengono sostanzialmente ridimensionati i diritti della fantasia, alla quale non viene riconosciuta alcuna autonomia né alcuna funzione discriminante. E perciò, in base a criteri assai meno restrittivi e a un gusto assai meno sicuro, a modello della gioventù studiosa vengono eletti autori fin contemporanei, anche solo segnalabili per la rettezza del sentire e del giudizio, mentre la propensione arcadica alla sintesi tra fantasia e ragione all'insegna del 'buon gusto' viene contenuta nei limiti di un generico intellettualismo platonico di immediata probabile ascendenza graviniana. La poesia è l'arte più bella e la più utile dell'uom ragionevole, che sia stata inventata' (Scelta di sonetti, p. 9), in quanto il suo compito specifico è quello di giovare per mezzo di un diletto intellettuale straordinario, qual è quello che si prova scoprendo qualche nuova verità. D'altra parte, la nozione di progresso letterario e il conseguente rifiuto di un modello definitivo e insuperabile, oltre ad allargare l'orizzonte della ricerca, fondano una concezione del 'bello poetico' che non si distingue dalla semplice sanzione della 'dirittura di raziocinio' e del decoro espressivo. Come nel caso, rilevato dal Calcaterra (T. C., il Muratori e un verso dell'Alfieri, in Studi petrarcheschi, II[1949], pp. 243-261), della ceviana 'identificazione di sonetto ed epigramma' (p. 254). Secondo infatti le parole stesse del Ceva, 'il sonetto è simile ad un sillogismo, nel quale se la conseguenza della chiusa non viene a livello dalle premesse, tutto riuscirà un mero giuoco di parole, ed un accozzamento inutile di rime' (Scelta di sonetti, p. 32).' (Nicola Merola in D.B.I., XXIV, 1980). Il Ceva (Torino, 1697-Cherasco, 1746) assunse l'abito carmelitano con il nome di Teobaldo dell'Annunziata, smettendo il nome secolare di Giovan Roberto. Letterato, predicatore ufficiale del proprio ordine, membro di numerose accademie, tra cui l'Arcadia, in seguito all'asprissima polemica con lo Schiavo egli venne fatto allontanare d'autorità da Torino e fu relegato a Cherasco, dove morì ricoprendo la carica di priore del locale convento. Gamba, 2693: 'Il p. Teobaldo Ceva compilatore, s'ebbe molte lodi e molte censure, perchè non contento della scelta, volle accompagnarla di suoi non sempre accorti giudizi.'. Vallauri, Storia della poesia in Piemonte, II, pp. 4-8. Cfr. D.B.I., cit.

Scopri come utilizzare

Scopri come utilizzare