Libri antichi e moderni

Pietro Aretino,LA CORTIGIANA/I RAGIONAMENTI,'65 Sampietro[teatro,Spatola,Roversi

13,90 €

Modo Infoshop

(Bologna, Italia)

Le corrette spese di spedizione vengono calcolate una volta inserito l’indirizzo di spedizione durante la creazione dell’ordine. A discrezione del Venditore sono disponibili una o più modalità di consegna: Standard, Express, Economy, Ritiro in negozio.

Condizioni di spedizione della Libreria:

Per prodotti con prezzo superiore a 300€ è possibile richiedere un piano rateale a Maremagnum. È possibile effettuare il pagamento con Carta del Docente, 18App, Pubblica Amministrazione.

I tempi di evasione sono stimati in base ai tempi di spedizione della libreria e di consegna da parte del vettore. In caso di fermo doganale, si potrebbero verificare dei ritardi nella consegna. Gli eventuali oneri doganali sono a carico del destinatario.

Clicca per maggiori informazioniMetodi di Pagamento

- PayPal

- Carta di Credito

- Bonifico Bancario

-

-

Scopri come utilizzare

il tuo bonus Carta del Docente -

Scopri come utilizzare

il tuo bonus 18App

Dettagli

Descrizione

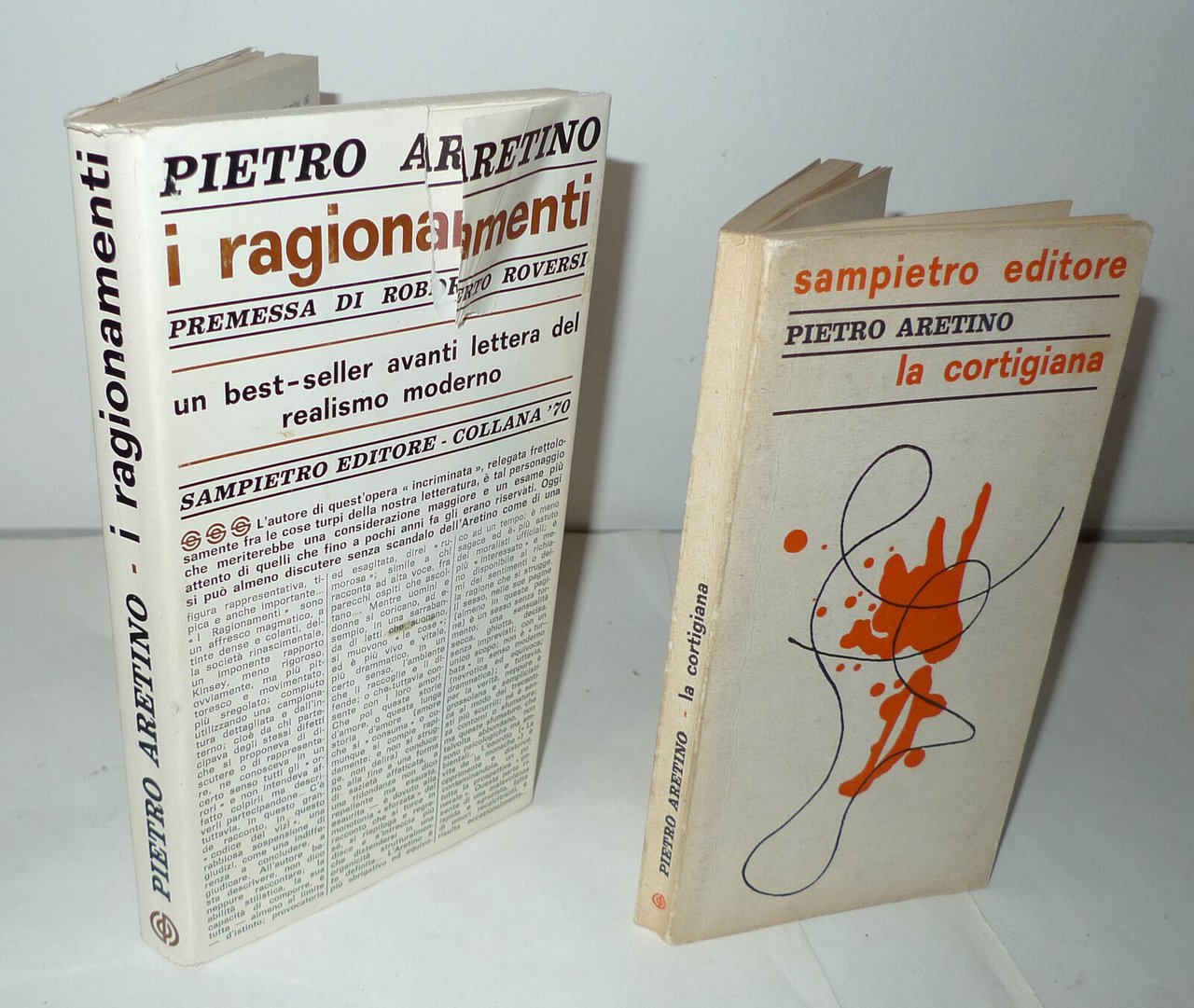

Pietro Aretino,

LA CORTIGIANA,

Sampietro Editore, Bologna 1968,

ristampa della prima edizione,

brossura editoriale, 20x10,5 cm., pp.159,

nota introduttiva di Adriano Spatola,

"Piccola Collana '70" vol.14,

in copertina un disegno di Maurizio Osti,

peso: g.160

CONDIZIONI DEL LIBRO: buone,

macchie alla copertina,

pagine leggermente brunite

Pietro Aretino,

I RAGIONAMENTI.

Sampietro Editore, Bologna 1965,

prima edizione: novembre 1965,

brossura con sovraccoperta, 22x12 cm., pp.277,

premessa di Roberto Roversi,

"Piccola Collana '70" vol.1 (tipo doppio).

in copertina interna una china di Antonio Bueno,

peso: g.350

CONDIZIONI DEL LIBRO: ottime,

strappetto senza mancanze alla sovraccoperta

Pietro Aretino, LA CORTIGIANA,

dalle note introduttive di Adriano Spatola:

Composta verso il 1525, prima dunque in ordine di tempo delle sue commedie,

« La cortigiana » rappresenta nella produzione teatrale dell'Aretino il momento

del rancore spietato e della satira feroce: l'aria che vi si respira è impregnata di

gas tossico, e il gioco grottesco dei personaggi si svolge in un'atmosfera torbida

e morbosa.

Dietro l'agitarsi dei « caratteri » di modello plautino (che assumono qui, ed è

l'unica volta, l'aspetto straordinario non di maschere ma di burattini) si rovescia il

torrente turbinoso del linguaggio aretiniano, che raggiunge, in un vortice di lazzi

verbali elaborate insolenze e fantastiche maledizioni, momenti d'insostenibile

tensione.

La commedia appare come costruita su due piani: il primo, più superficiale, e che

rientra in fondo negli schemi abituali del teatro del Cinquecento, costituisce per così

dire la struttura elementare, « il pretesto » dell'azione; il secondo, più profondo e

drammatico, ne costituisce invece la motivazione ideologica e si conforma alle formule

sceniche con una certa fatica.

Si direbbe che « La cortigiana » non sia altro che l'elaborazione di un lungo monologo

in prima persona, e che sia diventata commedia per un puro e semplice sforzo di volontà,

tanto la presenza dell'autore è continua e ossessionante (cosa che non avviene nelle

altre quattro commedie); ma sbaglierebbe chi credesse che questa specie di violenza

che l'Aretino fa ai suoi personaggi non ottenga altro scopo che quello di ridurli al silenzio

e all'immobilità; al contrario, e forse proprio la predominanza del secondo piano sul primo

ne è la causa, il testo offre un meccanismo teatrale complicato e scorrevole, due qualità

che di rado si trovano unite nella letteratura drammatica del Cinquecento.

I servi, le mezzane, gli innamorati, i lestofanti, i mariti traditi, le cortigiane, gli allocchi,

insomma tutta la folla dei « caratteri » che gli autori sono abituati a sfruttare, e che la

Commedia dell'Arte trasformerà in maschere, abitano questo testo dell'Aretino con una

vivacità insolita, che è il linguaggio che parlano a dar loro.

Qui il gusto plurilinguistico aretiniano non è solo dichiarato, ma ostentato: e al « volgare »

di un epoca che nel volgare trova una miniera inesauribile si aggiungono il latino dei

pedanti e delle pinzochere, e lo spagnolo stravolto (nell'ortografia, che tende a imitare la

pronuncia) dei servi.

Quanto alle regole imposte dai trattatisti, e alla polemica letteraria, si veda in che misura

l'Aretino, nel « Prologo » e qua e là nel testo, si serva di ogni minimo appiglio per sfogare

la sua lucida ironia.

Pietro Aretino nacque in un ospedale di Arezzo nel 1492, da una cortigiana. Il nome lo

derivò dalla città natale.

Ancora giovanissimo si recò a Perugia, dove visse per qualche anno dedicandosi alla pittura.

Passò poi a Roma, dove fu domestico prima presso il ricchissimo Agostino Chigi e poi

presso un cardinale, senza però riuscire a « fare fortuna » come sperava.

Dopo aver vagato per qualche anno in Alta Italia (sembra perfino che a Ravenna abbia

indossato la tonaca) decise di ritentare alla Corte romana, durante il pontificato di Leone X.

Divenne valletto del papa, si fece conoscere per alcune scandalose « pasquinate »,

conquistò amicizie preziose che gli permisero di viaggiare: fu a Milano, a Bologna, a

Ferrara, a Mantova, a Pisa, semprericevuto onorevolmente, e sempre più cercato.

Tornato a Roma, scrisse sedici sonetti per illustrare i disegni osceni di Giulio Romano, e

dovette fuggire.

Giovanni de' Medici, Federico Gonzaga, Francesco I, Giulio de' Medici lo vogliono sempre

vicino (il primo, detto Giovanni dalle Bande Nere, l'avrebbe fatto signore di Arezzo, se non

fosse morto).

Dopo essere sfuggito a un tentativo di assassinio, si rifugiò a Venezia, dov'era il suo grande

amico Tiziano, nel 1527.

Vi rimase fino alla morte, dedicandosi al suo lavoro di scrittore e di « giornalista» (non

bisogna dimenticare che l'Aretino è considerato il primo giornalista moderno).

I sei volumi delle sue « Lettere » sono una testimonianza preziosa sul suo tempo e sulla

sua figura; era ormai potente, e se ne vantava, guadagnandosi cosi la qualifica di « cinico »;

in un secolo gonfio di adulazione, usa un linguaggio sprezzante e sfrontato, e si guadagna

la qualifica di « ricattatore »; quando scrive parla della realtà della società che ha conosciuto,

le Corti e la Chiesa: diventa uno scrittore «osceno»...

Tiziano gli fa il ritratto, la sua casa sul Canal Grande è aperta a tutti, ammira Michelangelo...

l'Ariosto lo definisce «flagello dei principi», e lo stima.

Scrive vite di santi nella speranza di diventar cardinale, e tra il 1534 e il 1536 le due parti

dei «Ragionamenti», il suo capolavoro (se si escludono le lettere).

Nel 1546 scrive una tragedia, I' « Orazia », che può essere valutata molto positivamente in

un secolo in cui la tragedia aveva scarsa fortuna.

Le sue cinque commedie — « La cortigiana» (1525), «Il marescalco» (1533), «La Talanta»

(1542), «Lo Ipocrite» (1542), «Il filosofo » (1546) — sono ormai ritenute indispensabili al

panorama del più moderno teatro comico del Cinquecento.